Der Begründer der Weißenfelser Fürstenfamilie war Prinz August von Sachsen (1614–1680), zweitgeborener Sohn des sächsischen Kurfürsten Johann Georg I. und dessen Gemahlin Magdalena Sybilla, geborene Kurfürstin von Brandenburg.

Augusts Leben bestimmten der Antritt der Regentschaft im Erzbistum Magdeburg im 14. Lebensjahr (1628), der Dreißigjährige Krieg sowie die vom Vater 1652 testamentarisch verfügte Landesteilung. Nach dessen Tod (1656) entstanden am 1. Mai 1657 vier besondere Herrschaftsgebiete: Augusts älterer Bruder, Kurprinz Johann Georg (1613–1680), wurde neuer Kurfürst und Oberhaupt der Familie mit Residenz in Dresden. Seine drei jüngeren Brüder August, Christian und Moritz erhielten Teile des kursächsischen Staatsgebiets sowie die mitteldeutschen Bistümer. Sie gründeten die kursächsischen Nebenlinien (Sekundogenituren) Sachsen-Weißenfels (bis 1746), Sachsen-Merseburg (bis 1738) und Sachsen-Zeitz (bis 1718). August residierte zeitlebens im Erzbistum Magdeburg in Halle (Saale). Als er 1680 starb, erlosch das Erzbistum und das Gebiet fiel an Kurbrandenburg. Daher musste sein Nachfolger Halle verlassen und die neu gegründete Residenz in Weißenfels beziehen.

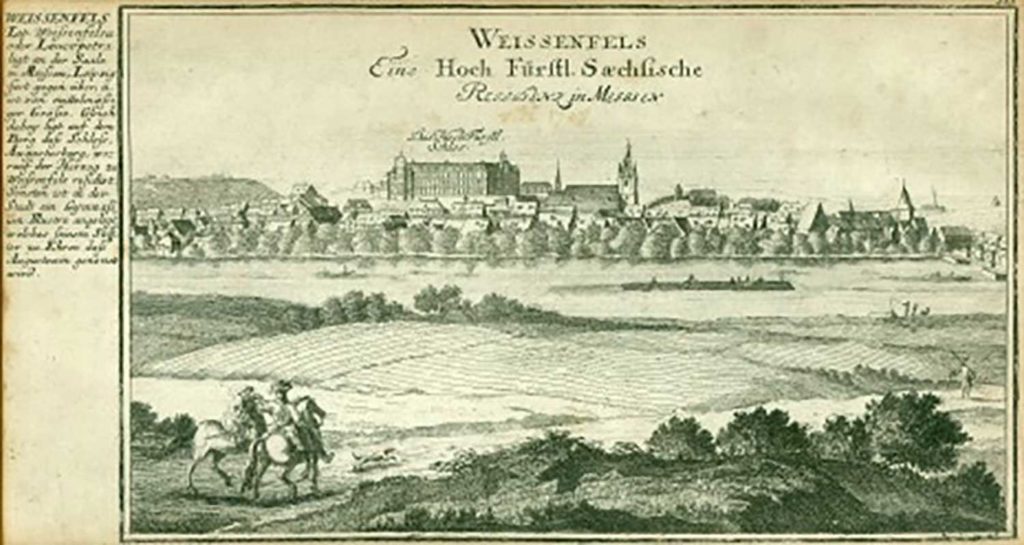

Das Herzogtum erstreckte sich an Saale und Unstrut sowie in Nordthüringen und besaß Exklaven um Barby, Jüterbog und Dahme. 1663 gründete man aus Weißenfelser Gebietsteilen ein besonderes Reichsfürstentum (Querfurt). Wichtige Schlösser neben der Residenz in Weißenfels waren die Schlösser in Barby sowie in Freyburg (Neuenburg), Sangerhausen und Wendelstein, die Festungen Heldrungen und Querfurt, die Prinzensitze Dahme und Weißensee sowie das Witwenschloss in Langensalza.

Die Fürstenfamilien in Halle/Weißenfels, Merseburg und Zeitz wuchsen zunächst dank zahlreicher Nachkommen. Die Kurfürsten in Dresden dagegen hielten sich, wohl aus Angst vor weiteren Landesteilungen, mit ihrer Nachkommenschaft deutlich zurück. Erst ab den 1720er Jahren sicherte wieder mehrere Prinzen das Weiterbestehen der kurfürstlichen Familie. In dieser Zeit befanden sich die drei Nebenlinien mangels männlicher Nachfolger bereits im Niedergang: 1718 erlosch das Haus Sachsen-Zeitz, 1738 folgte Sachsen-Merseburg. 1746 starb auch Sachsen-Weißenfels aus. Alle Besitzungen gingen zurück an den sächsischen Kurfürsten.

Trotzdem die drei Fürstenhäuser nur einige vergleichswiese kurz bestanden, haben ihre Herrscherfamilien für den mitteldeutschen Kulturraum nachhaltige Beiträge geleistet: Bedeutende Zeugnisse aus Architektur, Kunst und Geistesgeschichte bewahren ihr kulturelles Erbe bis in die Gegenwart. Der Nachlass der Weißenfelser Herzöge ist größtenteils verstreut und damit – bis auf wenige Ausnahmen – ein noch immer unentdeckter Schatz.