Großes Antichambre

Das Große Antichambre heute

Im Großen Vorzimmer (Antichambre) speisten häufig der Herzog und seine Gäste. Der Raum genoss besondere Exklusivität innerhalb des Schlosses. Seit dem frühen 19. Jahrhundert war er in mehrere Zimmer aufgeteilt – erst 2007 wurden die Zwischenwände beseitigt und die historische Raumkubatur wiederhergestellt. Auch die Reste der ursprünglichen Stuckdecke wurden restauriert. Das 1683 von Johann Oswald Harms gemalte Deckenbild harrt noch seiner endgültigen Restaurierung.

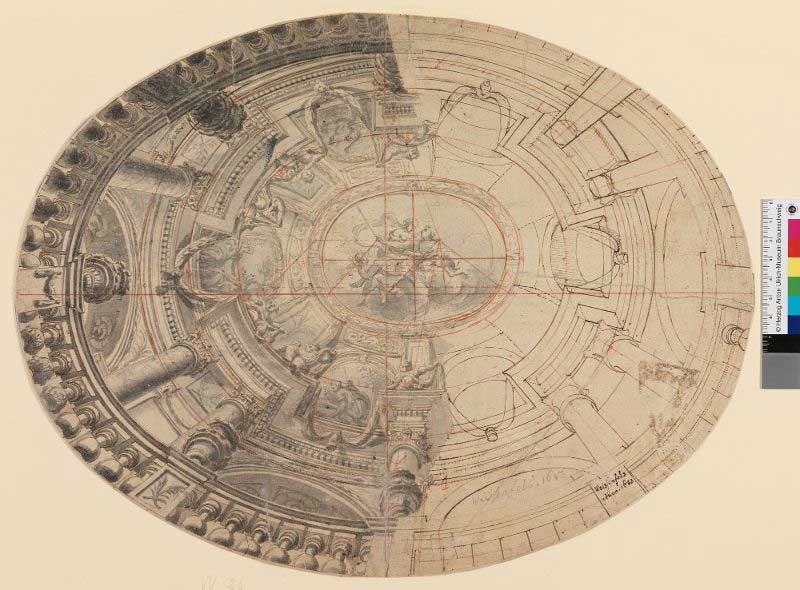

Das Deckengemälde

Nach Studienaufenthalten in Italien wirkte der Maler Johann Oswald Harms (1643–1708) u.a. am herzoglichen Hof in Zeitz sowie am kurfürstlichen Hof in Dresden. Ab 1682 schuf er dieses und einige andere Deckengemälde am Weißenfelser Schlossneubau aus. Sein Entwurf für das ovale Deckengemälde, das eine illusionistische Kuppeluntersicht zeigt, ist erhalten. Von der Ausführung existiert allerdings nur noch ein Fragment. Auch im ehemaligen Blauen Gemach der Herzogin werden Reste eines Deckengemäldes von Harms vermutet.

1686 ging der Maler nach Braunschweig, wo er 1708 starb. Im dortigen Herzog Anton Ulrich-Museum wird sein umfangreicher Nachlass aufbewahrt – darunter seine Entwürfe für die Deckengemälde des Weißenfelser Schlosses.

Die einstige Stuckdecke

Die nur teilweise erhaltene Stuckdecke gehört zu einer Umgestaltung des Raumes um 1720. Herzog Christians Motivation für den Umbau ist nicht bekannt, möglicherweise erschien ihm die alte Stuckdecke aus der Zeit um 1680 als nicht mehr zeitgemäß: Immerhin war das Große Antichambre einer der wichtigsten Repräsentationsräume des Schlosses. Das Gemälde der ursprünglichen Decke aus der Bauzeit des Schlosses wurde jedoch belassen und in die neue Stuckdecke integriert – eine gelungene Kombination aus Alt und Neu.

Herzog Christian mit Hund und Jagdgewehr

Zur Ausstattung des Großen Antichambres gehörten einst wertvolle Tapeten mit Jagdszenen sowie höchstwahrscheinlich dieses lebensgroße Bildnis des Herzogs Christian. Dieser weist in voller Jagdmontur auf sein Lieblingsgewehr und seinen Leibhund Hercules. Im Hintergrund ist eine hügelige Landschaft mit einem Gebäude zu sehen: Dabei wird es sich wohl um Christians Jagdschloss handeln: die Neuenburg. Das Bildnis wird im Inventar von 1736 beschrieben und gehört vermutlich zu den wenigen erhaltenen Ausstattungsobjekten des Schlosses aus der Herzogszeit.

Wecken des Herzogs – Start in den Tag

So ähnlich könnte es sich angehört haben, wenn der Herzog seinem im Raum warteten Kammerjunker und dem Pagen sein Erwachen anzeigte. Ihr Dienstbeginn war im Sommer morgens um 7 Uhr, im Winter um 8 Uhr – wann der Fürst sie anklingelte ist nicht überliefert. Dann betrat der diensthabende Page das herzogliche Zimmer und erhielt die ersten Anweisungen. Die gab er weiter – wozu neun weitere Diener im Tafelgemach bereitstanden.

Der Zugang zur Kleinen Antichambre war streng reglementiert: Neben Kammerjunker und Page hatten nur noch Oberhofmarschall, Geheimräte und der Oberjägermeister Zutritt. Manchmal speiste Herzog Christian hier zu Mittag im engsten Kreis, wozu bisweilen Hofmusiker aufspielten.

Bericht über die Verleihung des Hosenbandordens

Zugang zu den Wein- und Bierkellern

Das Fotopanorama zeigt den Abgang zu den großen Gewölbekellern am Marschallamt im Zustand 2021. Das riesige Vorratslager gliederte sich in „Landweinkeller“, „Bouteillenkeller“, „Langer Keller“ im Westflügel und „Frankenweinkeller“, „Ausspeisekeller“ (tägliche Ausgabe von Getränken an Berechtigte) sowie „Bierkeller“ im Südflügel. Im Nordkeller gab es einen Brunnen.

1736 wird das wohl größte Fass erwähnt: „1 Groß Vaß von 200. Eymbern (rund 13.470 Liter) mit 15 Eißern Reiffen“. Vielleicht ist der im Museum befindliche halbe Fassdeckel mit Herzogswappen ein Teil davon. Die hier zu sehende Ziegelwand stammt aus einer späteren Bauphase des Schlosses, vermutlich aus der Nutzungszeit als preußische Kaserne (19. Jahrhundert).

Fürstliche Hofkellerei

Die Kellerei versorgte die fürstliche Tafel sowie alle durch Hofdienst oder Anstellung berechtigte Personen mit Brot und Getränken („Ausspeise“). Dem Kellermeister unterstand die Lagerwirtschaft für Bier und Wein. Er verwahrte auch die Gläser, Kelche, Schalen und weitere gläserne Tafelgerätschaften.

Die Hofkellerei in Weißenfels bestand aus drei Verwaltungsräumen und den großen Vorratskellern. Zu ihnen führten die Haupttreppe bei der Kellerei und eine zweite am Marschallamt in der Nordwestecke des Schlosses. Die großen Kellergewölbe sind in ihrer Struktur erhalten geblieben.

Fürstliche Hofküche

Zweifellos war die Küche einer der wichtigsten Orte im Schloss. Sie bestand aus einer Dienststube, dem Lager („Zehrgarten“), einer Backstube und der eigentliche Küche. Letztere bestand aus einem geräumigen Vorraum und zwei Herdräumen, darin mehrere Koch- und Feuerstellen. Zur Küche gehörte auch die „Zinnbude“. Dort lagerte das Geschirr der adligen Kinder, die am Hofe erzogen wurden (Pagen und Kammerjungfern).

Die Speisen wurden aus der Küche über den Hof und die Treppen zum jeweiligen Ort der fürstlichen Tafel getragen. Das Inventar von 1736 nennt dafür Bretter und eine spezielle Holzschüssel für einen im Ganzen gebratenen Hirsch. Die Küchenräume sind inzwischen stark verändert und die beiden großen Kaminschlote über den Herdräumen schon lange abgerissen.

Silber- und Porzellankammer

In Silberkammern verwahrten Fürsten das an der Tafel benutzte silberne oder goldene Geschirr, Marschallstäbe sowie Zimmerausstattung aus Edelmetall. Zusätzlich war es üblich, diese repräsentativen Gebrauchs- und Schaustücke gelegentlich verpfändet, um die knappe Staatskasse aufzubessern. Zuständig für die Silberkammer war der Silberpage, der eine Vertrauensstellung mit direktem Zugang zum Regenten innehatte. In der „Scheuerbude“ der Silberkammer wusch eine Silberwäscherin das Geschirr.

Das Inventar von 1736 gibt Aufschluss über den Schatz der Silberkammer auf Schloss Neu-Augustusburg, zu der später auch eine Porzellansammlung gehörte. Unter den Objekten treten ein diamantbesetzter Marschallstab, sechs Silbertrompeten, das „ganz goldene Service“ des Herzogs Christian (Messer, Gabel, Löffel, Becher, Teller, Salzstreuer) sowie das zum Schenktisch im Tafelgemach gehörige Silberzeug (24 Positionen) hervor. Aber auch Zinngerät und ein „Berkwerck von Erzt formirt“ sind zu finden.

Hund Hercules im Tafelgemach

Hund Hercules im Vorgemach

Hund Hercules im Audienzgemach

Hund Hercules in der Retriade

Hund Hercules in der Herzogsloge

Hund Hercules im Schlafzimmer

Hund Hercules im Kirchgemach

Musikbeispiel

Aus: Der Großmütige Scopio (Weißenfels 1690)

(Wolf Matthias Friedrich/Lautten Compagney)

Stairway to the crypt

Musikbeispiel

Aus: Musikalischer Seelen-Friede (Nürnberg 1697)

(Klaus Mertens/Hamburger Ratsmusik)

Hund Hercules in der Gruft

Hund Hercules auf dem Schlosshof

Bereich der ehemaligen Schlossküche

Eine Speiseliste aus der Zeit Herzog Christians

Empfang eines hohen Gastes

Bericht über den Besuch des Erzherzogs Karl von Österreich bei Herzog Johann Georg von Sachsen-Weissenfels auf Schloss Neu-Augustusburg im Jahre 1703.